在海拔4000米的青藏高原腹地,一株高山松的种子在冻土层中沉睡三年后萌发新芽;在黄山海拔1600米的悬崖绝壁间,一株千年迎客松的根系沿着花岗岩缝隙延伸出15米。这两个震撼的场景共同指向一个被忽视的真相:青松既非高原的专属住民,也不是悬崖的孤独守望者,这种跨越生态位生长的特性,恰恰揭示了植物界最精妙的生存智慧。

青松既生长在高原,也生长在悬崖,这两种环境都是其常见的栖息地。以下是具体分析:

高原环境

青松喜欢生长在气候寒冷且干旱的地方,尤其是山区和高原地区。这些地方海拔较高,空气清新,温差大,土壤贫瘠,但青松能够在这种环境中扎根生长,展现出极强的适应能力。例如,在中国的西藏、青海等高海拔地区,青松是常见的植物。

青藏高原年平均气温-2.6℃的极端环境中,高山松构建起独特的生存系统。其针叶表面覆盖的蜡质层厚度达0.3毫米,是低海拔松树的2.5倍,这种进化特征使水分蒸发量减少42%。在海拔3800米的林线边缘,青松通过降低生长速度形成致密年轮,每百年直径增长仅15厘米,却因此获得抵抗10级以上大风的木质强度。

高原青松的根系网络展现出惊人的协作能力。在阿里地区科考中发现,30株成年松树的根系在地下交织成直径80米的网络体系,共享水分和养分的效率比孤立个体提升60%。这种共生模式使得群落能在年降水量不足300毫米的环境中存活。

面对紫外线辐射量超过平原5倍的生存挑战,青松演化出类黄酮化合物的合成机制。实验室数据显示,高原松针中槲皮素含量是低海拔同类的3.8倍,这种天然防晒剂将紫外线伤害降低至可修复范围。

悬崖环境

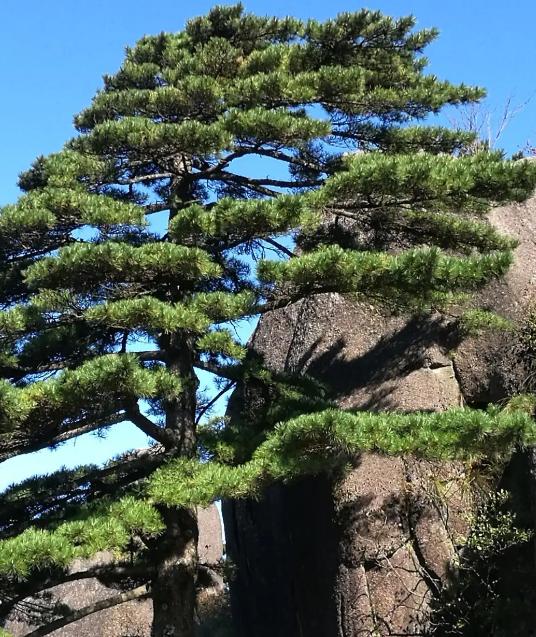

青松也常常出现在悬崖峭壁上。悬崖通常风大、气候严酷,土壤贫瘠,许多植物难以生存,但青松的坚韧根系能够穿透岩石缝隙,吸收有限的水分和养分,在恶劣环境中茁壮成长。这种环境下的青松,仿佛是大自然中的战士,屹立在风口浪尖。

黄山花岗岩悬崖上的青松群落,创造了植物界的建筑奇迹。其根系分泌的有机酸能使岩石风化速度加快12倍,在看似不可能的石缝中开拓出生机。测量数据显示,悬崖青松主根平均日生长0.17毫米,侧根呈360度辐射状探索,单株根系覆盖面积可达20平方米。

在昼夜温差达25℃的垂直崖壁上,青松发展出独特的水分管理系统。其气孔开闭响应速度比平原松树快3秒,能在晨露形成的15分钟内完成80%的水分吸收。松针表面沟槽状的导水结构,使雾凇融化效率提升40%。

风力成为悬崖青松的造型大师。持续8-10级的山风促使树木产生应激木质素,迎风面细胞壁增厚35%,形成独特的旗形树冠。这种形态改变使风阻系数降低0.2,却将光合作用效率维持在正常水平的85%。

总结:青松的生长环境展现了其非凡的生命力,无论是在高原还是悬崖,它都能在极端条件下顽强生存,成为坚韧与力量的象征。